A gran distanza dal patìr dei rei

ch’ivi s’attorce rimbombando sordo

tra i gravi e eterni vincoli ipogei

s’ergeva cupo un loco che ricordo

su sé racchiuso e cinto in guisa stagna,

di brama intriso e d’ingordigia lordo.

Schierati al suol dell’empia conca magna

s’aprivan vacui centoquattro deschi

e in circo ad essi, al par di magra cagna,

sostavan spettri ad eloquir grotteschi,

de’e quali nulli udivan l’altrui detti

pur ciondolando in aere i propri teschi.

Sicché mi volsi e chiesi: “Tali abietti

chi son, Maestro, e cosa li accomuna?”.

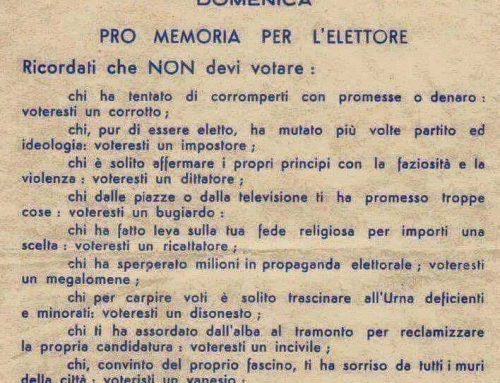

Rispuosemi: “Son questi i maledetti

che dall’altrui soffrir cavar fortuna

spandendo speme infetta e manigolda

non supportata da sostanza alcuna

e al par di squali attratti sulla tolda

son condannati adesso a divorare

la propria e sola carne alla Leopolda.

Lì vedi Serra, il primo a finanziare

le attività funeste della loggia

torchiando chi potèa di più non dare.

Accanto a lui la Boschi che si sfoggia

per rafforzar l’idea che pulchra imago

dà valor maggio al posto che s’alloggia,

e la Pinotti in ruolo di virago,

Poletti, poi, perito in pallamano,

e potrei dirne ancor, ma non divago”.

“E quello in alto”, chiesi, “che da insano

barcolla goffo, muto, e assai maldestro

dall’orlo del suo scranno, il più lontano?”.

Al dimandare mio lo mio maestro

chinò lo capo e prese a mormorare:

“Colui che vedi triste e privo d’estro

non m’è permesso di poter nomare

poiché lo contrappasso ch’egli sconta

è lo diniego a più comunicare,

obliato dai ricordi e senza impronta.

Ei fu colui che urlava di un futuro

pur che ignorava, ma che adesso affronta,

andando incontro al fato perituro

di chi promette e dopo non mantiene,

per più non ritornar, quest’è sicuro”.